目次(クリックすると各項へジャンプします)

01 ブラシ法とは

02 皮膚糸状菌の定量化とPスコア

03 ブラシ法のメリットデメリット

04 ブラシ法の手順

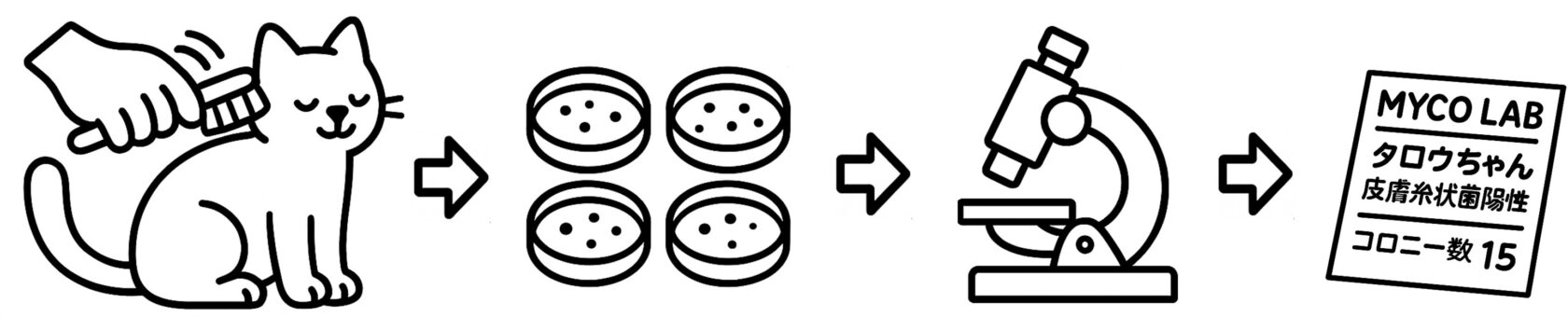

05 MycoLaboのブラシ法による皮膚糸状菌の培養・定量検査

01 ブラシ法とは

日本では、動物の皮膚糸状菌症の培養検査というと、患部の毛を抜いてダーマキットで培養する抜毛法が一般的です。

一方、世界的にはブラシ法(マッケンジー法、Mackenzie’s brush technique)が広く用いられています。

この方法では、新品の歯ブラシで病変部または動物の全身をブラッシングし、そのブラシを培地に接種して培養します。

ブラシ法は皮膚病変が不明瞭なときでも容易に行うことができ、定量化も可能という特長があります。

各ガイドライン

World Association for Veterinary Dermatology(WAVD、世界獣医皮膚科学会)

ADVISORY BOARD ON CAT DISEASES(ABCD、猫の病気に関する諮問委員会)

European Scientific Counsel for Companion Animal Parasites(ESCCAP、欧州伴侶動物の寄生虫に関する科学的協議会)

にも、皮膚糸状菌症の培養のためのサンプリング法としてブラシ法が推奨されています。

しかし日本ではこれまで、ブラシ法に適した培地が入手困難であったため、実施が難しい状況でした。

02 皮膚糸状菌の定量化とPスコア

ブラシ法を実施すると、Pスコア(Pathogen score)という指標を得ることができます。

Pスコアは、ブラシ法で採取したサンプルを直径約10cmの平板培地に接種し、培養後に1プレート上で発育したコロニー数をカウントして算出します。

このスコアは以下のように定義され、臨床所見やウッド灯の結果と併せて治療方針の決定やリスク評価に活用されます。

Pathogen score 3(P3):10コロニー以上

Pathogen score 2(P2):5〜9コロニー

Pathogen score 1(P1):1〜4コロニー

| Pスコア | 採取部位 | ウッド灯:毛幹 | ウッド灯:毛先 | 解釈 | 推奨対応 |

|---|---|---|---|---|---|

| P3 |

病変/非病変部 |

陽性/陰性 | 陽性/陰性 | 高リスク/ 未治癒 |

治療を開始または継続 |

| P2 | 病変部 | 陽性/陰性 | 陽性/陰性 |

高リスク/ |

治療を開始または継続 |

| 非病変部 | 陽性 | 陽性/陰性 | 高リスク/ 未治癒 |

治療を開始または継続 | |

| 非病変部 | 陰性 | 陽性/陰性 | 低リスク/ 治癒 |

全身外用の抗真菌処置(注1)後に再培養 | |

| P1 | 病変部 | 陽性/陰性 | 陽性/陰性 | 高リスク/ 未治癒 |

治療を開始または継続 |

| 非病変部 | 陽性 | 陽性/陰性 |

高リスク/未治癒 |

治療を開始または継続 | |

| 非病変部 | 陰性 | 陽性/陰性 | 低リスク/ 治癒 |

全身外用の抗真菌処置(注1)後に再培養 |

注1:「全身外用の抗真菌処置」はライムサルファー浴、エニルコナゾール全身リンス、ミコナゾール+クロルヘキシジン系シャンプー等を指します。いわゆる「ダストモップ猫」(環境中の菌が毛に付着しただけの猫)の場合、再培養は陰性化することがあります。

注2:ウッド灯では、感染が生じている場合、毛幹部が蛍光を発します。一方で、毛先だけが光る場合は、すでに菌が死滅し、治癒過程にある可能性が高いと考えられます。

ウッド灯が検出しているのは M. canis の菌体そのものではなく、菌の代謝産物であるプテリジンです。この物質は菌が死んだ後も毛幹内に残留し、毛が生え変わるまでの間に毛先方向へ徐々に移動するため、治癒後もしばらくの間は毛先に蛍光が残ることがあるからです。

出典:Moriello KA, Coyner K, Paterson S, Mignon B. Diagnosis and treatment of dermatophytosis in dogs and cats: Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology. Veterinary Dermatology. 2017;28(3):266–e68. 本表はWAVDのガイドラインの内容を基に、MycoLaboが日本語で再構成したものです。

03 ブラシ法のメリットデメリット

このように世界的に広く用いられるブラシ法ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。状況に応じて、抜毛法とブラシ法を使い分けると良いでしょう。

【ブラシ法のメリット】

・病変が不明瞭なときは抜毛法より高い感度で検出できる

・どの毛を抜くか?という採材者によるバイアスがなく、誰が行っても比較的安定した結果が得られやすい

・定量化により、治療の効果判定や感染源としてのリスク評価に役立つ

【ブラシ法のデメリット】

・サンプリングに時間がかかる

・単に毛に付着している菌も検出するので、感染と腐生の鑑別が必要

・コンタミが多くなるため判定が煩雑になる

04 ブラシ法の手順

ガイドラインによってブラッシングする回数や時間に少しずつ違いがあり標準化されていませんが、おおむね以下のような方法が用いられています。

① 採材前48時間はシャンプーと外用を控える

② 未開封の新品のやわらかな歯ブラシを使用して、動物をブラッシングする。

-1 病変部が明らかな場合は病変部のみをブラッシングする(他の被毛に感染を広げないため)。

-2 病変部が不明瞭な場合は、全身を20~30回または2~3分、またはブラシが毛でいっぱいになるまでブラッシングする。回数や時間は動物のサイズに応じて調整する。

ブラッシングの方法をカルテに記載し、次回も同じ手順で行えるようにする。

③ 真菌培地に歯ブラシの先を軽く押し当てて接種する。検査機関に送る場合は、新品のチャック付き袋に入れ、常温で送付する。

1分10秒からブラシ法の実技があります

05 MycoLaboのブラシ法による皮膚糸状菌の培養・定量検査

MycoLaboでは、独自に開発した専用培地を用い、ブラシ法による真菌検査を行うことができます(皮膚糸状菌のブラシ法による培養検査、6,300円)。

サンプリングした歯ブラシを常温でお送りいただくと、専用培地に接種して培養を行い、発育したコロニーを鏡検して皮膚糸状菌の同定を行います。

結果報告では、陽性・陰性の判定だけでなく、コロニー数もお伝えします。

これにより、単に陽性・陰性だけではなく、治療効果の評価や感染源としてのリスク判定にもお役立ていただけます。

【以下のようなケースで特におすすめです】

・ウッド灯が無いのでどの毛を抜くべきか判断が難しい

・病変が不明瞭で典型的ではないが、皮膚糸状菌症を除外したい

・抜毛法で陰性だったため治療を終了したが、再発した

・易感染性の家族がいるため、猫がキャリア状態かどうかを確認したい

・ダーマキットの判定に自信がない

ブラシ法による皮膚糸状菌の培養検査の受付はこちら↓から