皮膚糸状菌についての詳しい解説はこちら

皮膚糸状菌(Microsporum spp.、Trichophyton spp.など)の診断に便利なダーマキットですが、実は正しく使うのは簡単ではありません。「培地の色が赤くなったら陽性」だけでは間違って判定してしまうことがあります。正しく判定するにはいくつかのポイントがあるので、それを解説したいと思います。

注:皮膚糸状菌の診断は感染毛の鏡検も必ず行い、ダーマキットの結果と合わせて総合的に判断します。感染毛の鏡検はその場で感染が確認できるため、治療をすぐ開始できるメリットがあります。

ダーマキットのコツはこの4つです。

① ウッドランプで光る毛を培養に使う(犬・猫)

② 患部をアルコールで拭き、毛の根元だけを培養に使う

③ 白色コロニー以外は無視する

④ 接種したら毎日観察する

それでは、それぞれについて解説します。

① ウッドランプで光る毛を培養に使う(犬・猫)

ウッドランプで光る毛を採材すると、培養が成功する確率が高まります。ただしげっ歯類に主に感染するTrichophyton属はウッドランプで光らない点に注意が必要です。

② 患部をアルコールで拭き、毛の根元だけを培養に使う

動物の毛には雑菌が付着しているので、毛をそのまま培養すると雑菌も培養されてしまいます。雑菌の方が発育が早いため皮膚糸状菌が本当は存在しているのに発育できず偽陰性になることがあります。また雑菌も培地を赤く変色させることがあるので、誤判定の原因になります。

アルコールで拭くことで皮膚糸状菌も除去されてしまうのでは?という心配の声もお聞きしますが、皮膚糸状菌は毛にしっかりくっついているためアルコールで表面を消毒しても除去されず、雑菌のみ取り除くことができます。

皮膚糸状菌はまず毛根から感染し、雑菌は毛の先端につく傾向があるため、毛の先端を切り取り、根元の1~2センチだけを培養に使うことでもコンタミを減らすことができます。

③ 白色コロニー以外は無視する

皮膚糸状菌のコロニーは白色です。緑や黒のコロニーは雑菌なので、培地を赤変させたとしても無視します。

ハリネズミの針から培養されたCladsporium sp. 。代表的な雑菌。

④ 接種したら毎日観察する

皮膚糸状菌は、発育直後のごく小さいコロニーのうちから培地を赤変させるのが特徴です。このため、接種したら毎日培地を観察しましょう。

説明書に「14日間観察する」とあるので、培養を開始してから14日後だけ観察する方もいますが、それでは判定の重要なポイントを見逃してしまう可能性が高いです。

雑菌は発育してしばらく経ってから培地を赤く変色させますが、皮膚糸状菌のコロニーは発育と同時に、コロニーがごく小さいうちから変色させます。

ここで具体例を。

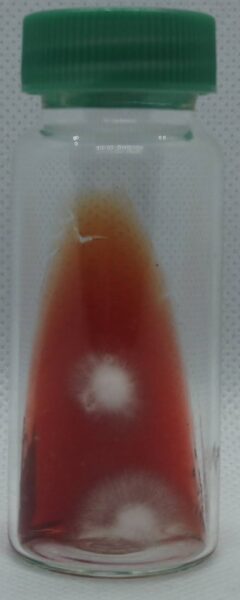

ダーマキット上のMicrosporum canis、10日目。発育初期でコロニーが小さいうちから培地全体を赤変させています。

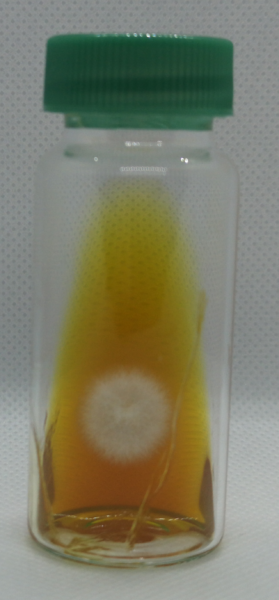

Fusarium sp. 3日目。白いコロニーが成長しているが培地の変色は見られない。

Fusarium sp. 14日目。時間が経過しコロニーが大きくなってから培地が赤変。

14日目だけの判定だと、Fusarium sp. も皮膚糸状菌と誤判定されてしまう可能性があります。

ダーマキットが赤くなったら皮膚糸状菌、という判断で、雑菌に対して抗真菌薬による不必要な治療を行っているケースが散見されます。皮膚糸状菌の診断は、ダーマキットを過信せず、ウッドランプや毛の鏡検、症状などを総合的に判断する必要があります。

余談|なぜダーマキットは赤くなるの?

ダーマキットの培地にはアルカリで赤くなる指示薬が入っています。皮膚糸状菌は蛋白を栄養源として分解する特徴があり、蛋白の分解産物で培地がアルカリに傾いて赤くなります。

一般的な真菌は菌はまず糖分を栄養源として利用するため、培地は酸性化し黄色いままです。しかし培地の糖分を使いつくすとしぶしぶ蛋白を分解し始める菌もいるため、皮膚糸状菌でなくても時間が経つと培地が赤くなることもあります。

このため、「いつ」培地が赤くなるかという情報がとても大事です。また、皮膚糸状菌の場合は濃い赤色に変化しますが、それ以外の菌だとオレンジ色や黄色がかっていることが多いです。