抗真菌薬

副作用や相互作用など使い方が難しい抗真菌薬。中でも獣医師になじみの薄い、深在性真菌症に使用される抗真菌薬についてまとめました。

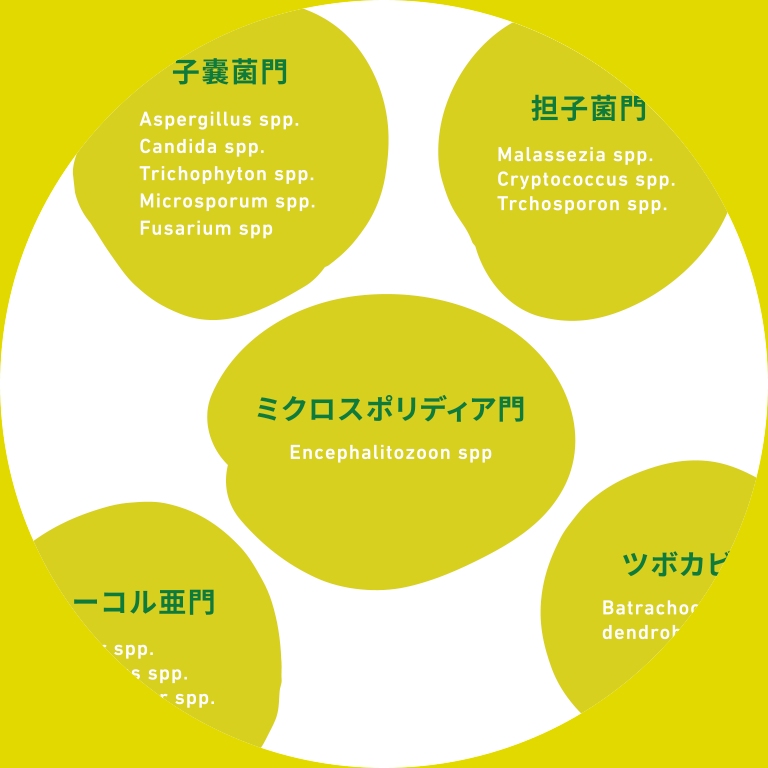

細菌は原核生物であり、真核生物である動物と構造上の違いが多くあるためそこをターゲットにたくさんの抗生剤が作られました。

一方、真菌は動物と同じ真核生物であるため、細胞レベルの構造が非常に似ています。このため、真菌のみを選択的に攻撃し、宿主である動物の細胞に影響を与えない抗真菌薬の開発はとても難しいものでした。抗真菌薬の開発は、しばしば抗がん剤よりも難しいといわれることもあります。

人医療では、医療の進歩にともないがん患者や移植者などの免疫不全者が増えました。この結果として、カンジダ症やアスペルギルス症などの深在性真菌症も増えました。こうした必要性から抗真菌薬の開発が進み、以前と比べると使用できる抗真菌薬は増えてきました。

薬は増えたものの、残念ながら動物ではこれらの抗真菌薬の使用データは十分に蓄積されておらず、治療は試行錯誤の段階にあります。ここでは、獣医師になじみの薄い深在性真菌症に使用される抗真菌薬について紹介します。

アムホテリシンB

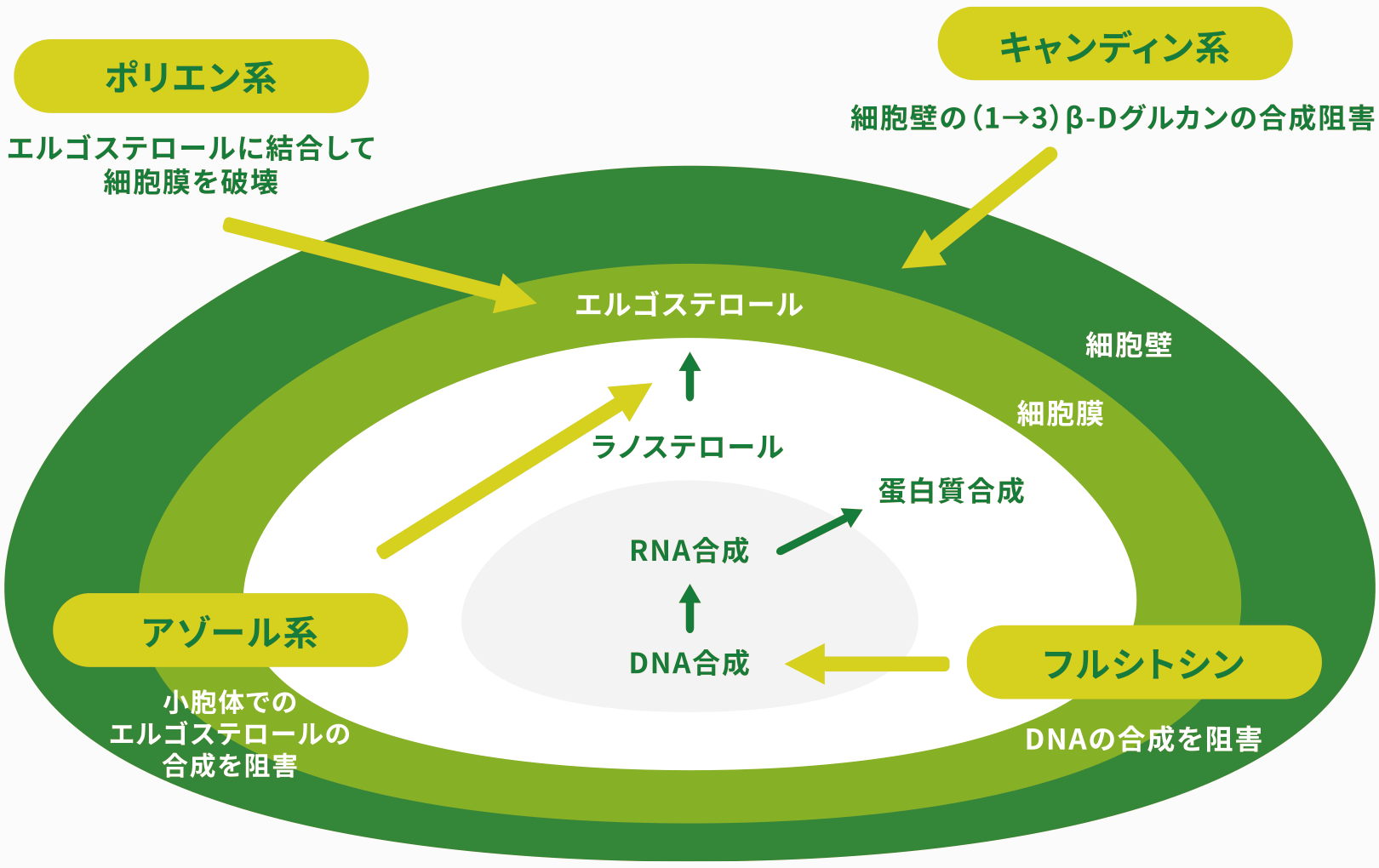

抗真菌薬の歴史は実質アムホテリシンBからはじまりました。抗真菌スペクトラムが広く、効果が強く、耐性菌がほとんど出ないという三拍子揃った薬です。しかし副作用が強いため、現在では第一選択薬の座をアゾール系薬に譲るケースが多くなっています。アムホテリシンBにしか感受性を持たない真菌や、急性や重症の真菌症の場合には頼りになる薬です。副作用が軽減されたリポソーム製剤も開発されています。

アゾール系薬

アゾール系薬は、アムホテリシンBと比較して副作用が大幅に軽減されており、現在では真菌症治療の中心的存在となっています。第4世代まで開発されており、世代が進むごとに薬剤の有効性や安全性が向上し、より使いやすく改良されています。

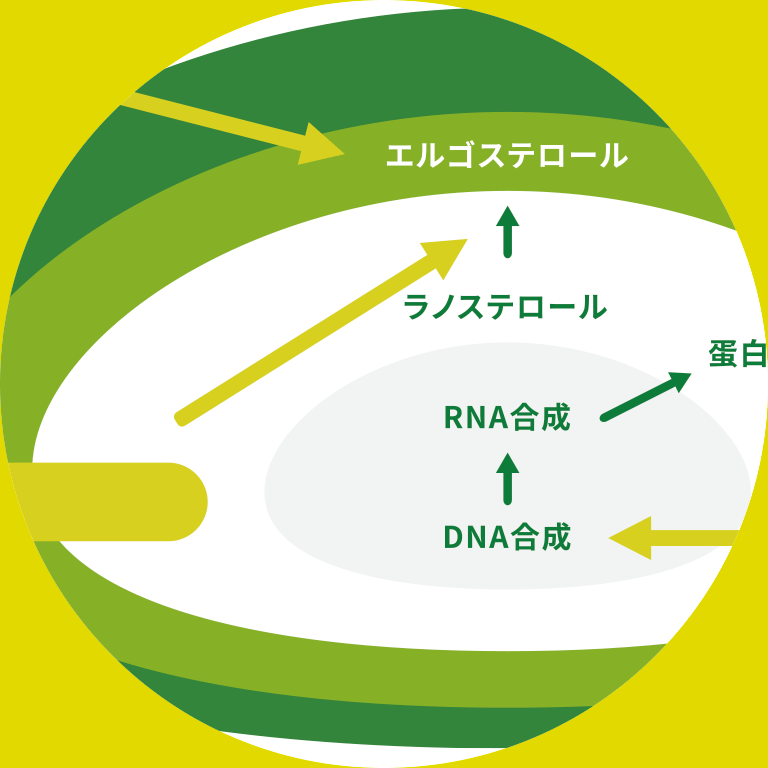

アゾール系薬は、真菌のチトクロームP450(CYP)酵素を阻害することにより抗真菌作用を表しますが、動物のCYPにも若干影響してしまいます。そのため、動物がCYPで代謝される他の薬剤を併用している場合、それらの薬剤の代謝に影響を与え、薬効や副作用が変化することがあります。このことから、併用できない薬が多いという問題があります。

さらに、アゾール系薬は長期使用により耐性化が起こりやすく、一部の真菌ではアゾール系薬同士で交差耐性を示すことも報告されています。これらの点から、適切な使用と耐性の監視が重要です。

キャンディン系薬

キャンディン系薬は、真菌の細胞壁成分である 1,3-β-D-グルカンの合成を阻害することで効果を発揮します。1,3-β-D-グルカンは動物細胞には存在しないため、副作用が少ないという大きな利点があります。

抗真菌スペクトラムは狭く、クリプトコックス属やムーコル属などには無効です。しかし臨床上重要なカンジダやアスペルギルスには有効であり、比較的安全に使用できる抗真菌薬として重要な選択肢となっています。

現在獣医療の真菌症治療では、イトラコナゾールが最も一般的に使用されています。しかし近年、イトラコナゾールが効かない真菌が検出されるケースが増加しています。さらに患者さんの状態によっては、副作用や併用薬の問題でイトラコナゾールの使用が難しい場合もあります。

抗真菌薬は一般に副作用が強く、使用時にはさまざまな点に配慮が必要なため、気軽に処方できる薬ではありません。診断的治療はなるべく避ける必要があります。より安全で効果的な治療を提供するために、イトラコナゾール以外の抗真菌薬の特性と適応について知識を深めておきましょう。

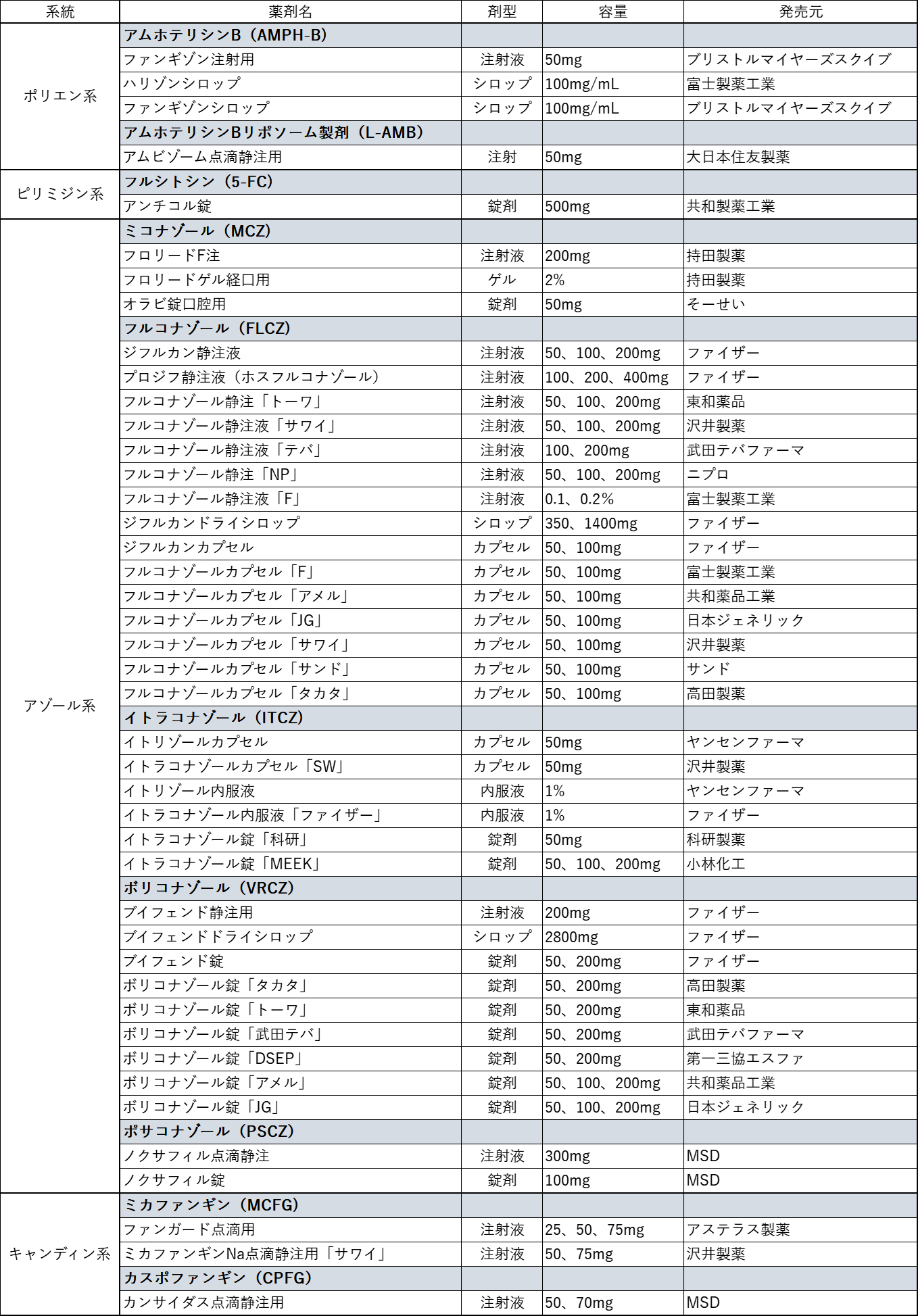

抗真菌薬の分類

この表は横にスクロールできます。

| エルゴステロールに 結合して細胞膜を破壊 |

ポリエン系 | アムホテリシンB(AMPH-B) |

|---|---|---|

| アムホテリシンBリポソーム製剤 (L-AMP) |

||

| DNA合成阻害 | ピリミジン系 | フルシトシン(5-FU) |

| エルゴステロール合成阻害 (チトクローム P450 を阻害) |

イミダゾール系 | ミコナゾール(MCZ) |

| クロトリマゾール(CLZ) | ||

| ケトコナゾール(KTCZ) | ||

| トリアゾール系 | イトラコナゾール(ITCZ) | |

| フルコナゾール(FLCZ) | ||

| ボリコナゾール(VRCZ) | ||

| ポサコナゾール(PSCZ) | ||

| ラブコナゾール(RVZ) | ||

| イサブコナゾール(ISCZ) | ||

| ルリコナゾール | ||

| エルゴステロール合成阻害 (スクアレンエポキシダーゼを阻害) |

アリルアミン系 | テルビナフィン(TBF) |

| 細胞壁のβ-D-グルカン合成阻害 | キャンディン系 | ミカファンギン(MCFG) |

| カスポファンギン(CPFG) |

この表は横にスクロールできます。

| 薬品名 | アムホテリシンB(AMPH-B) |

|---|---|

| 剤型 | シロップ、注射薬(経口薬は消化管カンジダのみ有効) |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | フルシトシン(5-FU) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | ケトコナゾール(KTCZ) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤(国内未発売) |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 薬品名 | イトラコナゾール(ITCZ) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤、カプセル、内用液 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | フルコナゾール(FLCZ) |

|---|---|

| 剤型 | カプセル、ドライシロップ、注射液 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | ボリコナゾール(VRCZ) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤、ドライシロップ、注射液 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | キャンディン系(MCFG、CPFG) |

|---|---|

| 剤型 | 注射液 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | ポサコナゾール(POS) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤、注射薬 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | イサブコナゾール(ISV) |

|---|---|

| 剤型 | カプセル、点滴静注用 |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | ラブコナゾール(RAV) |

|---|---|

| 剤型 | カプセル |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | ルリコナゾール(LUL) |

|---|---|

| 剤型 | 外用薬のみ(クリーム、軟膏、ローション) |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

| 薬品名 | テルビナフィン(TRB) |

|---|---|

| 剤型 | 錠剤(外用薬としてクリーム、液、スプレー) |

| 特徴 |

|

| 適応 |

|

| 副作用 |

|

| 使用上の注意 |

|

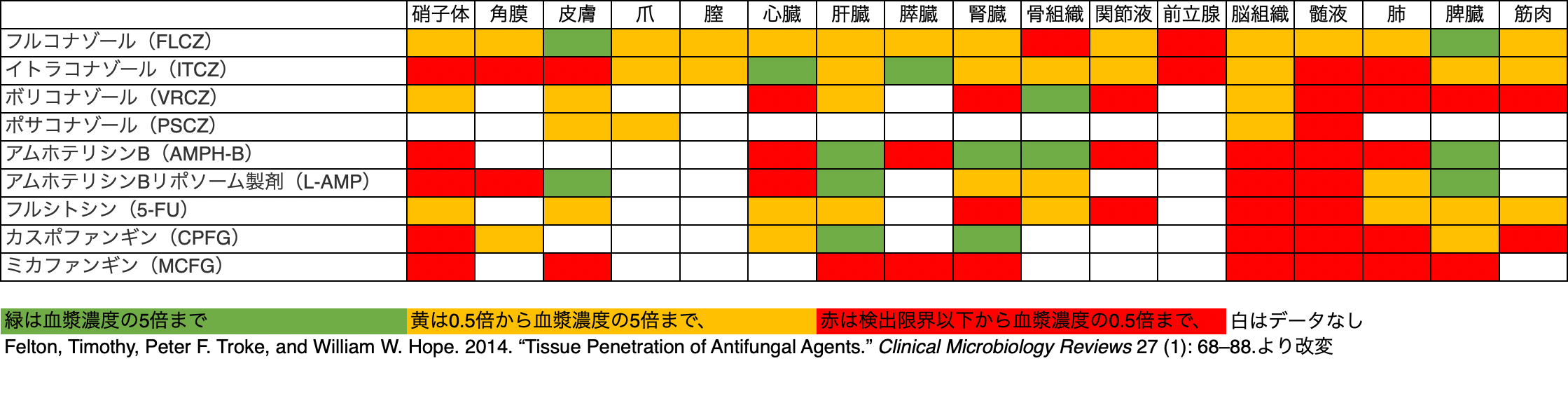

抗真菌スペクトラム

抗真菌薬のスペクトラムの大まかな傾向は以下の通りです。実際の薬剤感受性は菌種によって異なり、例えばフルコナゾールはCandida albicans には有効ですが、同じカンジダでもC. glabrata、C. krusei には効果がありません。また同じ菌種であっても株によって薬剤感受性が異なることがあります。

抗真菌薬は副作用も多く、使用期間も長くなるため、薬剤感受性を調べてから使用することが望ましいです。

この表は横にスクロールできます。

| カンジダ | アスペルギルス | クリプトコックス | ムーコル | フザリウム | |

|---|---|---|---|---|---|

| アムホテリシン | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |

| フルシトシン | △ | × | △ | × | × |

| イトラコナゾール | △ | 〇 | 〇 | △ | × |

| フルコナゾール | 〇 | × | △ | × | × |

| ボリコナゾール | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 |

| ポサコナゾール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| キャンディン系 | ◎ | ◎ | × | × | × |

この表は横にスクロールできます。

抗真菌薬一覧

深在性真菌症の治療に使われる主要な薬です。

参考文献

獣医微生物学第四版/文永堂出版

小動物の治療薬第3版/文永堂出版

Infectious Diseases of the Dog and Cat Fourth Edixtion/Saunders

病原真菌と真菌症改定4版/南山堂

“Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America.” Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America 62 (4): e1–50.

“Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America.” Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America 63 (4): e1–60.

“Clinical Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America.” Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America 50 (3): 291–322.